伊藤耕介のホームページ京都大学 防災研究所 大気・水研究グループ 気候変動適応研究センター 暴風雨・極端気象研究領域 |

|

台風に関する研究

私(伊藤)は、台風などの極端大気現象を中心にいくつかの研究をしてきました。以下は、これまでの成果の一例です。

3次元的な藤原効果

複数の台風が存在する場合、片方の台風に伴う風により、もう片方の台風は反時計回りに回転し、接近することが知られていました。この現象は、渦と渦の相互作用を研究した藤原咲平博士にちなんで「藤原効果」と呼ばれています。我々は、藤原博士が議論したような風による直接的な効果だけでなく、2つの台風が作り出す循環によって対流活動に偏りが生まれ、それが3次元的に台風の動きに作用することを世界で初めて示しました。この効果は、1000km以上離れた台風の動きにとって重要で、反時計回りの回転を押しとどめ、相手から離れるように作用します。 [論文1] [論文2]

高解像度大気海洋結合モデルを用いた台風強度予測

台風は、海を深く冷たいところまでかきまぜます。暖かい海面から大気に供給される水蒸気が台風のエネルギー源ですから、撹拌による海面水温の低下は台風の強さを抑えるように働きます(オーシャン・フィードバック)。この効果は、従来の台風強度予報モデルには、あまり考慮されていませんでした。本研究では、従来型の大気モデルに比べて、高解像度大気海洋結合モデルを走らせた場合で、日本付近を通る台風強度の2-3日予測誤差が20-40%低下することを明らかにしました。 [論文] [研究の概略][プレスリリース:2016年台風10号の予報]

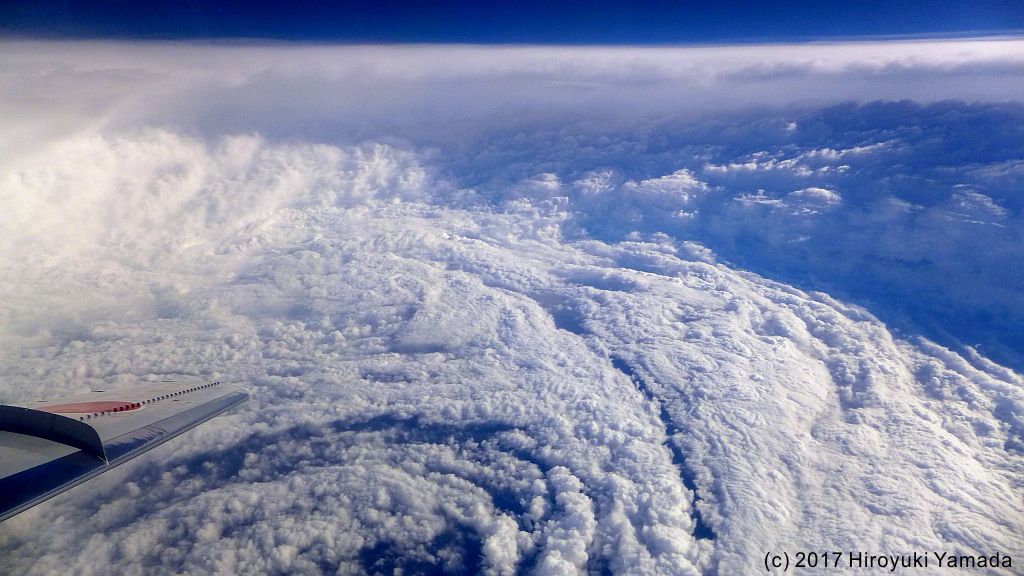

台風の航空機観測

平成28-32年度に台風の航空機観測を含んだプロジェクト"T-PRACII"が実施されています。我々は、2017年台風第21号への航空機観測に同乗し、日本人研究者として初めての直接観測に成功しました。また、航空機観測のデータを基に、主に衛星画像に基づく現在の台風強度推定に不確実性があること、データ同化により進路や強雨の予測精度が向上することを示しました。

[論文][共同プレスリリース][T-PARCII]

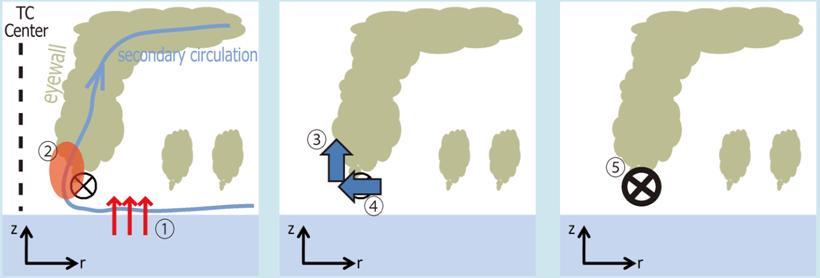

台風の急発達の多くが海洋の暖水渦上で起こるメカニズムを解明するため、軸対称台風モデルを用いて理論的研究を行いました。その結果、豊富な水蒸気が台風の最大風速半径よりも内側で凝結したことで浮力が生じ、それが台風の中心付近に向かう流れと接線風速の強化を引き起こすことが分かりました。

[論文]

私が大学5年生(ん?)のときに、卒業研究として初めて行った研究です。当時、世界中の海に観測のためばらまかれ始めていたARGOフロートと呼ばれる観測機器のデータをもとに、台風通過後にどれだけ海面水温が下がったかを調べました。

データ同化

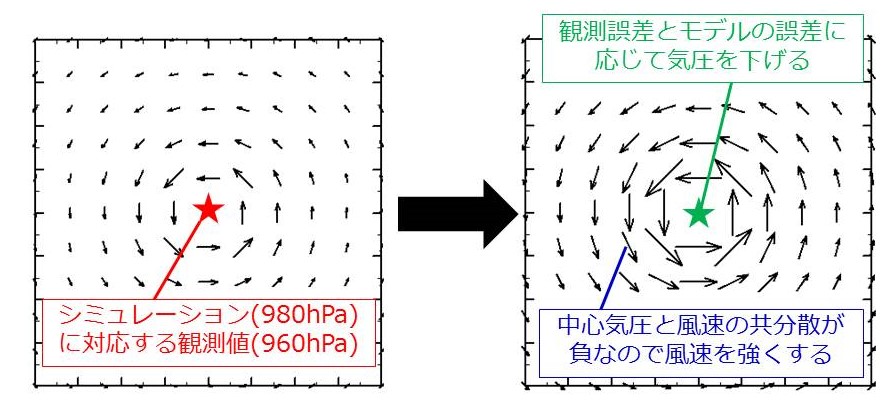

「データ同化」に関する研究も行っています。データ同化とは、平たく言えば、観測値の情報を最大限生かして、数値シミュレーションモデルの性能をより引き出そうとすることです。「誤差」というものを数学的(ときに、哲学的)に考えることによって、数値モデルの予報精度を高くすることを目指します。より具体的には、物理量間の共分散(もう少し正確には物理量の誤差の共分散)を計算して、観測1つからたくさんの情報を得ようとしていると言い換えることができます。

上空の観測値を用いて台風状況下の海面付近の状態を推定する手法

台風観測の中でも最も難しく、かつ、重要なもののひとつに海面付近の状態推定が挙げられます。本研究では、上空の観測値の情報を用いた逆推定をデータ同化手法を通じて行うことにより、海面付近での運動量や水蒸気の輸送量を定量的に推定する手法を提案するとともに、実際の台風強度予測精度向上につながることを示しました。 [論文1] [論文2]

最先端のデータ同化手法Hybrid EnKF-4DVAR法

同化システムは共分散の推定を行っています。例えば、台風の中心気圧が低ければ風速が強いという関係がありますので、中心気圧の観測から、風速を修正します。我々は気象庁で用いられている古典的な4次元変分法にアンサンブルカルマンフィルタと呼ばれる手法を組み合わせることで、高精度化を図り、顕著現象の予測精度が向上することを示しました。 [論文]

数値天気予報で用いられてきた手法の地震学などへの応用

伊藤は地震学の専門家ではありませんが、数値天気予報に用いられてきた予報精度向上に関するデータ同化手法を、地震学に積極的に応用する共同研究などにも参加してきました。2015年には、現実の観測データを4次元変分法で同化することにより、本震後のすべり速度伝播がより正確に予測できるようになることを示しました。この結果は、将来的には余震などの確率的な予報にもつながりうる画期的な成果だと考えています。 [論文1] [論文2] [論文3]

その他の研究

この他にも、様々な研究を行っています。私自身の研究テーマはこちら、指導学生等の研究テーマはこちらなどをご覧ください。

今後の方針

あくまで、ここに挙げたのは参考のための単なる「過去の研究リスト」です。これらのテーマを更に発展させることも重要ですが、学生のみなさんが、みずから興味を持ったテーマを探しだし、やる気の赴くところに従って、新しい分野をどんどん開拓していくことを推奨します。